/* この作品は花・カフェ・宝くじに収録されています。 */

「次は、

マッチングアプリで出会った女が待ち合わせ場所に指定した駅――

鷹砂台団地は、都営保世線の最北端である西鷹砂台駅から徒歩一分の好立地で、数十年前までは三万人ほどが住んでいたという。しかし、少子高齢化、老朽化、コミュニティの硬直化……様々な要因が重なり、今となっては街ごと閉鎖されてすっかり人影もなくなってしまった。浮浪者の侵入や犯罪への利用を防ぐためのガルバリウム鋼板で隙間なく囲われているせいで、今立っている高架のプラットフォームからも、薄汚れた大量の高層住宅がそのまま残されていることしか分からない。更新機構が「シャトー」ブランドとして建て替える準備をしているとも、国が買い上げて核実験の研究施設に転用するらしいとも言われているが、いずれも噂の域を出ないままだ。

インターネットでよく見かけるルポ記事では、知られざる都内の秘境駅、廃墟に続く異界の駅、地下シェルターに直行する政府専用駅など、思い思いの大げさな二つ名で紹介されている。各記事の主張をまとめてみると、駅に降り立つことはできるものの、周囲が丸ごと立入禁止となっているせいで改札から出られないというだけなのだが、廃墟、怪談、陰謀論……様々な思惑と絡み合っておどろおどろしい雰囲気を放っている。

私はキューピア1のトーク画面を開き、私がここに来る元凶となった女――モモに困惑と非難をぶつけた。

『モモさん、私を騙したんですか? ここって有名な廃墟駅じゃないですか』『騙してないよ。改札を通ったらすぐだから!』

いや、その改札が通れないってことだから!と思いながら、とりあえず下に降りる階段を探す。

規則的に流れる鳥のさえずりが、ゆるやかに時間を刻んでいく。このまま帰りの電車を待って水島橋くらいまで折り返せば百円ほど安く済むかもしれないが、普段は全く乗客のないホームに二時間も座っていれば流石に駅員が気付いて注意しに来るだろう。この暑さの中で耐えても、そもそもジュース代すら浮かないのだ。

階段を降りると、ひんやりとした空気と共にコンパクトな駅構内が目に入る。つやのある鉄紺の小さなタイルが敷き詰められた壁のデザインは古いものの、ところどころに張替えた跡が見えるグレーの床や、上に黄色く光る案内板は、想像よりずっと綺麗で手入れが行き届いていた。左手には北改札、右手には南改札が続いているが、北改札はバリケードで塞がれて通り抜けられない。

一方の南改札では、スピーカーから繰り返し流れる調子の外れたチャイムが通行可能であることを告げていた。ただし、五台ほど並んだ自動改札機は、窓口に面した細い通路を残して深緑のターポリンで覆われており、その姿すら確認できない。駅員に事情を話さなければ外には出られないということだろう。

おそるおそる改札に向かうと、窓口に詰めていた初老の男が身を乗り出してこちらに訝しげな視線を向けた。くたびれた灰色のスーツを着た白髪交じりの男は制帽も被っておらず、およそ駅員には見えない。守衛のような存在なのだろうか。あるいは、駅員ではなく団地の管理職員なのかもしれない。

「観光客の方? すみませんが、この先は関係者しか入れないことになってるんですよ」

「はい、ですからここで折り返しの改札をしようと思いまして。精算お願いします」

できるだけ愛想よくそう告げたにもかかわらず、この 駅員 (名札がないのでこう呼ぶしかない)はさらに私の顔をじろじろ見て首を傾げたかと思うと、今度は何度か端末を操作して面倒そうに顔を上げた。その緩慢で投げやりな所作が老化からくるものか、彼の生来のものかは分からなかったが、誰もいない駅の異界じみた雰囲気のせいでどこか不気味に見える。

「……えぇと、どなたかにご用でしたら、先にそちらの精算機で ご精算 ください」

微妙に会話にならない返答を投げつけたかと思うと、駅員はそのまま窓の向こうに引っ込んでしまう。まるで、一般人の私がここを通り抜ける資格があるかのような口ぶりだ。今日は誰も私の話を聞いてくれない。私はただこの秘境駅からさっさと立ち去りたいだけなのに!

精算機というのは、窓口の横にある壁に埋め込まれた機械のことだろう。黄色いデザインで都鉄のマークと共に「のりこし精算機」と書かれている。キップの不足料金を支払って精算券と引き換えたり、トラカ2に不足料金をチャージできる便利な機械だが、最近では設置されている駅の方が稀である。

大きなタッチパネルには、切符での精算、トラカへのチャージと「アプリ予約の受取り」というメニューが表示されている。

しかし、よく見ると少しおかしな精算機だ。そのボタンには、私がよく知っているマッチングアプリ――私が今ここにいる理由でもある――キューピアのロゴが表示されていた。半信半疑でQRコードをかざすと、OHEYAlbum3で見つかりそうなおしゃれな部屋の写真が、何枚か3Dカルーセルに載せられてくるくると回り始める。さらに、下に「抽せん」ボタンが表示されたかと思うと、「通行料!初回限定!五千円!」と虹色に光る文字がせり上がってきた。

ガツンと頭を殴られたような感覚に襲われる。ここはスマートカジノなの? 国営カジノさえ頓挫したのに、こんなしがない都鉄の構内で? せめて折り返しの精算くらい普通にやってほしい。非日常に次ぐ非日常に打ちのめされて、本来なら笑えるはずのこの滑稽な風景の前で途方に暮れていた。「今だけ!今すぐ!」とキラキラ輝き続ける広告の文字をぼんやりと見ていると、徐々に頭がボーッとしてきてしまう。

――思い返してみると、駅員は「どなたかにご用でしたら」と言っていた。彼はもしかして私の行き先を知っているの? それなら、この先に本当にモモがいるのかもしれない。この謎のガチャを引くことで、本当にモモに会えるとしたら? そうでなくとも、この団地には何か秘密があるはずだ。このスロットマシンじみた精算機だって、ルポでは一度も見たことがなかった。誰も記事には書けなかったのか、あるいは今私の前にだけ現れたのか――

いつの間にか私は、その素性の知れない ルームキー の「抽せん」ボタンを押していた。すると、まばゆい光と共にカルーセルの回転速度が増し始める。帰りの電車賃のほうがはるかに安いはずなのに、「限定!お得!」の文字になぜか心が躍っているのを自覚していた。

タッチパネルの表示が固まって数秒、カシャンと小気味いい音を立てて小さなプレートが吐き出された。Satanas BLACK4の箱に収まる厚さ二ミリほどのアクリルを貼り合わせた黒いカードには、認証のためのアンテナコイルとチップが埋め込まれている。中心に印刷された数字の羅列は、おそらく棟番号と部屋番号だろう。ここに向かえ、ということだろうか。

精算機はもう最初の野暮ったいメニュー画面に戻っていて、まるで私の見ていた光景が夢だったとでも言わんばかりに静まり返っている。ピン・ポーンと鳴り続けるチャイムが、改札を出て早く先に進めと急かしているように感じられて、私はまた足早に窓口へと向かった。

トラカと購入したルームキーを渡すと、駅員は無言でそれぞれ別の端末を通してからまた私にカードを差し出した。一方は駅でよく見る処理端末だが、もう一方はどこでも買える家庭用のカードリーダーにタッチしていたように見える。

「外部との通信や撮影は制限されておりますので、ご利用の際はどうぞお気を付けください」

駅員の事務的なアナウンスを背に改札を出ると、目の前の店舗スペースは一面シャッターが降りていた。小さな袖看板から、かつてコンビニとベーカリーが店を構えていたことが分かる。右手の西出口は駅前商店街に続く人通りの多い出口だったらしいが、今はこちらもシャッターで塞がれていた。

東出口に進むと、団地に続く大きな歩道橋が現れる。遮るものもなく照りつける日差しと、アスファルトから立ち上る熱い空気をかき分けるように進むと、徐々に団地の全体像が見えてくる。五メートルほどある通路の両端は有刺鉄線の付いた背の高いフェンスでぐるりと囲まれていて、部外者の侵入はもちろん、入場者の脱出さえも防ぐかのように細かく赤い警報線が張り巡らされていた。橋の上から見通せる硬い金網の向こうには、片側四車線の広い道路が見渡す限りまっすぐ伸びているが、当然車は一台も走っていない。

歩道橋を渡りきると、道路に面した大きな棟の二階部分に接続する。空中に突き出した茶色いタイル張りの床はいわゆるペデストリアンデッキで、屋内を経由して中庭まで抜けられるようだ。有刺鉄線のフェンスはここで団地全体を囲う鋼板の壁に引き継がれ、隙間を埋めるようにざっくりと溶接されている。

ローマ字と共に鷹砂台団地と記されたゲートの向こうには、かつて団地に併設されていたであろうシャッター街が広がっていた。案内板を見る限りでは、一階は丸ごとスーパーマーケットで、二階は雑貨店や診療所が軒を連ねていたようだ。最盛期は、団地を出ずにこの商店街で生活を完結できていたのだろう。

二階より上は居住区で、各階の廊下から外が見えるように窓が設けられ、横に伸ばした白黒のギンガムチェックのようなのっぺりとした壁が最上階まで続いていた。ホームからはよく見えなかったけれど、上から下まで窓に鉄格子が嵌っている。端に植物のつるをあしらったおしゃれなデザインでイメージアップを図ろうとしているものの、一歩引いて見ればまるで監獄か閉鎖病棟のようだ。

『改札は通れましたけど、いったいモモさんって何者なんですか?』

『あなたに会いたい素敵な女の子! 早く来てね♡』

どうにも説明の付かない異常な状況なのに、モモの返答は昨日までと変わらない。お得意の軽率なハートマークを見ると、やっぱりどうしてもにまにましてしまう。しかし、安心すると同時に、やはり私はまだ騙されているのではないかと疑っていた。何一つ確証がないのだ。駅員の曖昧なアナウンス、偶然表示された購入画面、そこから偶然出てきたルームキーで部屋に入ったとしても……そこにモモはいないかもしれない。もうここまで来たら引き返すことなんてできないけど。

エントランスを吹き抜ける突風に逆らって奥に進むと、広い中庭と巨大な団地の一端が目に入る。高さ五十メートル5、幅は百メートルほどもある無骨な高層住宅がドミノのように並んでいる様子に圧倒されてしまう。自分の身体が小さくなって、リアルなジオラマに入り込んでしまったような気さえした。その横を通り抜けるように敷地の外から車道が延びていて、路肩では銀色に光る道路標識が静かに制限速度を示し続けている。

さらに車道に沿って進んでいくと、「白タクには乗らないでください」という立て看板が現れる。聞き慣れない単語だ。調べてみようとスマホを取り出してみたけれど、圏外を示したままでどちらを向いてもネットには全く繋がらない。さっきまで使えてたはずなのに……と、そこでやっと、通信や撮影が制限されているという駅員の言葉を思い出した。ただ禁止されてるわけじゃなくて、本当に遮断されているらしい。

白タク、タク……タクシーだろうか? 車に乗るほどの距離ではないと思うけど、この広さなら自転車くらいは持っていたほうが暮らしやすいのかも。

ドミノ通りから少し進むと、ルームキーに記されているC-K-1棟が現れた。団地のほぼ南端に位置するこの巨大な居住棟は、高さこそ他の棟と同じだが、幅はたっぷり三百メートルほどもあり、制震対策のためかエレベーターホールを境にしてわずかに三つ折りに曲がっている。これまで見たものよりも比較的新しい外装で、居住者数の増加に対応するために後から建てられた棟なのだろう。

さらに南に回って目の前が西側のエントランスで、日に焼けてひび割れた古い団地の地図が私を出迎えた。額を拭いながら棟を見上げると、全ての部屋に乳白色のガラスかアクリルが嵌っていて、ギラギラと眩しい光を反射している。強い光の残像のせいか、視線を動かすと窓が遅れてついてくる。カーテンの開閉も含めて、中の様子が全く分からない。普通の団地なら洗濯物や布団、あるいは盆栽でも置いてあるのだろうが、今はがらんどうで大理石の壁でも立っているようにも見える。

ルームキーをかざすと、少し滑りの悪い動きでギギィと音を立てながら自動ドアが開いた。少しほこりっぽいロビーを奥に進むと、古びたエレベーターが三つ並んでいる。左から順に奇数階専用、偶数階専用、そして

試しにルームキーをかざしてみると、呼応して緑のランプが点滅し始めるものの、エレベーターは動く気配もない。あたりを見回すと、掲示板に「エレベータ呼出手順」という黄ばんだ張り紙が掲げられていて、ルームキーとトラカを順に読み込ませる必要があることを示していた。まるでオフィスビルのようなセキュリティだ。

あらためてトラカをかざすと、緑のランプが点灯して扉の向こうからゴゥンと大きな音が聞こえた。エレベーターが到着するまであと少し。小さく一呼吸して、モモがいるはずの階へと向かう心の準備を整える。

C-K-1棟は今までの棟とは異なり、廊下がフロアの真ん中を貫いているので、鉄格子越しの空は見えない。代わりに、色あせた吹き付けタイルの壁とブルーグレーに塗られた鉄扉が左右に広がっていた。およそ十メートルの間隔ではしごのように並んだ白熱色のLEDが、つやつやした銀灰色の床を照らしている。しかし、電力を節約しているせいかその光はかなり薄暗かった。

不思議なことに、どの扉もドアスコープの位置に小さな窓が作られていた。十五センチメートルほどの円にくり抜かれた空間に、透明なガラスが嵌められている。住居の装飾としてはかなり異質だ。ドアスコープの覗き見対策なら、内側にカバーを付けたほうが安上がりなのに。光沢のあるミラーレースのような布で目隠しされていて中は見えないものの、この一年中夕暮れのような廊下から眺めると、まるでお月見でもしている気分になる。

「さて……本当にここにモモがいるのかな」

歩みを進めること数十秒、とうとうルームキーに記された1338号室に到着する。特に他の部屋と違った様子はなさそうで、本来インターホンがある位置にはエレベーターと同じカードリーダーが設置されていた。ルームキー、トラカ……と順番にかざすと緑のランプが点灯するが、すぐにドアが開くことはなく、うっすらと中でピン・ポーンというあの調子の外れたチャイムが鳴り始める。さらに数秒待つと――

「ハル! やっと来てくれた!」

勢いよくドアが開き、中から涼しい風と共に小さな身体が飛び出してきた。キューピアの写真をそのままさらに可愛らしくしたような、明るい茶髪のツインテールで私好みの幼い童顔がこちらに笑顔を向ける。身長145センチ、体重38キロ、Fカップ……そうプロフィールに記していた彼女はなぜかバスローブ一枚で、隠しきれない大きな胸をさらに強調するようにベルトできゅっと締めていた。

モモに促されて部屋の中に入ると、またも異様な光景が目に入る。内装はピンク、ピンク、ピンク……照明、壁紙やカーテンはもちろん、ソファやクッション、電気ケトルや冷蔵庫に至るまでペールピンクの製品で埋め尽くされていた。かすかにヒーリング・クラシックが流れる部屋を占領しているクイーンベッドには丁寧に天蓋が設えてあり、奥にはやはりピンク色の大きな枕が置かれている。

ただし、追いやられるように隅に置かれた古いスロットマシンだけは、その派手な色合いをそのままにちぐはぐな雰囲気を放っていた。

「……ラブホ?」

いや、俗な言い方はやめよう……まるで お姫様の監獄 だ。テレビや電子レンジくらいはあるものの、ダイニングキッチンだったろう空間からはコンロも流し台も撤去されており、かつての生活感は明るい色の壁紙で覆い隠されていた。リノベーションにしても大胆すぎる。

「ポップコーン食べてたの。ハルも食べる?」

モモは、テーブルに置かれた青地に真っ赤なストライプの――資本主義っぽい――食べかけの大きなポップコーンカップを抱えてソファの端に座った。と同時に、目の前のテレビから裸で抱き合う男女の映像が流れ始める。時折聞こえるわざとらしい嬌声はなんとも耳障りに感じるが、モモは映画でも観ているかのようにリラックスした姿でその行為を眺めている。

「あ、ごめん。こういうの嫌だった?」

「いや、女優の顔が好きじゃなくて……あの、モモさん」

「モモでいいよ。私もハルって呼ぶね」

もうさっきからそう呼んでるじゃない、と思いながらテレビに目線を戻すと、ちょうど映像が切り替わって安っぽいBGMと共にインタビューが始まっていた。モモは「ガンガンエッチしてくれないとつまらないよね!」と言ってリモコンでテレビを消してから、またポップコーンを口に放り込む。そして「座ってよ」と手で示すので、私もソファに掛けた。

「えぇと……モモ、あなたって、何者なの?」

「あなたに会いたい素敵な女の子!……じゃなくて、ここで色んな人とエッチしてる。お金をもらってね」

「じゃあ、私もモモをお金で買わなきゃいけないの?」

「そういうことに、なるかな」

モモはそれから、団地のシステムと料金について話し始めた。

彼女はずっとこの部屋で(厳密には清掃のたびに向かいの部屋とを行き来して)性的なサービスを提供しているという。ここに来る前にどこにいたかは覚えていない、とも言っていた。何やら事件の匂いを感じるけれど、話し続けるモモの勢いのせいで聞き返せなかった。

改札の通行料だけではなく、さらにここでモモにサービス料を払う必要があり……と、料金はどこかで聞いたようなスタイルだ。家を出たときはお店に行く予定ではなかったけど、いつの間にか巨大な――自由恋愛がはびこる――風俗街に迷い込んでいたらしい。

「ごめんね。騙したつもりはなかったの。でも、私とは会えたからいいでしょ? 信じてもらえないかもしれないけど、私、ハルのことをとても気に入ってる」

どうせ、彼女は誰にでもそうやって甘い言葉を囁いているのだろう。しかし、私の手を握って上目遣いですり寄るモモは、彼女の言葉が本音かなんてお世辞か気にならなくなってしまうほどの魅力を放っていた。

いくらあざとい風俗嬢に騙されていたとしても、彼女が人身取引でここに連れてこられていたとしても、性欲と期待にまみれた欲求不満な私の身体には関係なかった。

『私のこと弄んで、どういうつもり? ここ最近、モモとエッチすることしか考えてなかったんだから♡』『あぁっ♡せんせいっ、騙してごめんなさい♡♡ちゃんと性欲処理しますからぁ♡♡♡』『当たり前でしょっ! ほら、もっと早く舐めてよ。そんなんじゃイけないでしょ♡♡』

私を責めるモモの手と、モモを責める私の手が絡み合い、熱い視線がばちっとぶつかる。時折ピピッと音を立てる白いパネルの中では、経過時間と値段を示すデジタル数字がちらちらと赤い光を放っていた。

ピンク色のバスルームから出ると、先にシャワーから上がったモモがケトルでお湯を沸かしていた。

「お茶入れるね。体を冷やすと良くないから、涼しくなってきたら飲んで」

ティーポットの上で細いガラスびんを一振りすると、中から茶褐色をしたハート型のタブレットが四、五粒ほど飛び出す。その上からお湯を注ぐと、タブレットがふわりと解けて中から茶葉が現れた。扱いやすいように茶葉を固めたものらしい。

その作業を終えると、モモは思い出したようにポップコーンを取り上げて、またさくさくと噛みしめる。

「モモって、ポップコーンが好きなの?」

「んー……大好きってわけじゃないけど、味のあるところとないところがあるから」「味?」「ほら、食べてみて」

そう言って、モモがポップコーンを上から一粒取り上げてあーん、と私の口に差し出す。唇で受け取って舌に載せると、ふわりとバターの匂いがした。

「どう?」「ちょっと濃いけど美味しい。塩バター味ね」「じゃあ、こっち」「……ん、あんまり塩が付いてないかも。薄いね」

軽やかな歯ざわりと共に油っぽい粒を飲み込む。最初の一粒は程よい味付けで、さらに食べ進めると薄くなって、底には濃い味の粒が残る……よく混ぜずに大量にポップコーンを作ると、だいたいこんな感じだろう。わざわざ食べなくても、当たり前のことのように思えた。

「薄いのを引いたら濃いのを引きたくなる。濃いのを引いたら、また濃いのが欲しくなる。毎日とっても暇だから、こんなことでも刺激になる……今、かわいそうな子だと思ったでしょ?」

「そんなことないよ。えぇと……そう、日常の刺激って大事だよね」

「うん! だから、ハルが来てくれてよかった。やっぱり、女の子とのエッチの方が気持ちいいから」

「女の人もここによく来るの?」

「たまにね。でも、やっぱりハルが一番好き。どうせ、信じないと思うけど」

エッチした相手に「好き」と言われるだけで舞い上がってしまう私の単純さよ。赤くなっているであろう頬をごまかすためにテレビを点けると、はだけた花魁風の衣装を羽織った女優が畳の上で股を開いて妖艶な笑みを浮かべていた。モモの視線はまるで猫が動くものを追うように画面に向く。これも、彼女にとっての刺激なんだろうか。

「でもね、こうやって満たされてると、どんどん足りなくなっちゃう。ちゃんと気持ちのいいセックスって、ずっとしていたくなるから。思い出すと、とっても寂しくなる」

そう言って、モモは私の身体に腕を回す。まだ暑いはずなのに、モモの身体から伝わる熱は木漏れ日のように心地よかった。たぶん、お互いの鼓動がよく聞こえていたと思う。

「だから、おじさんが好き勝手に私を組み伏せたり、抵抗できないのに叩かれたり……そういう無力感も、嫌いだけどすき。死にそうになってる間も、痛みが残ってる間も、思い出してる間も、嫌な気持ちでいっぱいになる。でも、退屈じゃなくなるから」

なんと言うべきか分からなかった。彼女は退屈と性欲で日常が埋め尽くされた「かわいそうな子」なのかもしれないけど、団地の外にだって同じような理屈で日々の労働に耐えている都民がたくさんいる。でも、あなただけじゃないから安心して……と言うのも違うだろう。

私が黙ったままでいると、モモがさらに言葉を続けた。

「もちろん、おじさんは嫌いよ? こんなにダサいスロットマシンで喜ぶんだもの」

アンニュイな空気から一転、モモは部屋の隅を指差して唇を尖らせる。かつてのラブホテルにはパチンコ台やスロットマシンを置かなければならないルール――根拠は失念したが――があったらしいが、もはやここでは懐古主義の発散でしかないだろう。この部屋が彼女の趣味を反映したものだとしたら、あまりに大きすぎる目の上のたんこぶだ。

「この部屋、桃太郎が生まれた年と一緒なんだって」

急な話題転換についていけずに「えっ?」と反応すると、モモは「イチサンサンハチ、モモタロー」と棒読みで繰り返した。

「本当に生まれたわけじゃないよ? えぇとね、なんだっけ……古いアニメ映画なんだけど、1338年にタイムトラベルして桃太郎として活躍するんだって」

桃太郎を見つけに行くんじゃなくて、自分が桃太郎になるのか。なんだか変な映画だ。1338年……紅巾の乱とか、そのあたりの時代かな。桃太郎の成立も同じ時期なのだろうか。

「キミの名前と一緒だねって言われても、桃太郎と一緒だなんて嬉しくないし。そういえば、エッチも下手だった!」

憤慨するモモの話から、ふと疑問が湧く。

「モモって、本名なの?」

「違うよ。あれ、ゲットウっていうの。ツキのモモ」

あれ、とモモが指差す先には、斑の入った深い緑色の葉が数枚広がった白い鉢植えが置かれている。茎は太いが緑色で、樹木というよりはバナナのような南国の植物を想起させる。

「可愛い花が咲くと、とってもいい匂いがするらしいの! だから、モモ」

もう少し経つと、桃の実のような形の蕾を付けるという。モモのように可愛らしい花から漂う月の桃の甘くてスパイシーな香り……と妙な想像を膨らませていると、料金パネルからピピピッと小さな音が鳴って、終了十分前であることを告げた。

「そろそろ、時間だね。今日は来てくれてありがと!」

私の身支度を手伝うモモは、最後に「これ、お土産! 四錠飲んだらキンキューヒニンになるから、使って」と小さくカットしたピルシートを差し出した。「どうして、ピル?」と尋ねると、腰に手を当てて不服そうに理由を話し始める。

「だって、外ってすごーく怖いんでしょ? 歩いてるだけで襲われるって、テレビで言ってた。好き勝手乱暴されて妊娠までしちゃうかもしれないのに……お金も払わず逃げるなんて、どうかしてるよね」

モモが言うには、団地の外ではレイプと強盗がはびこっているから、可愛い上に特に身体が弱い女の子がここで 保護 されているのだという。だったら、どうしてお金でセックスなんてさせられてるの?と疑問に思わないあたり、どうも彼女の素性にはまだ隠されているところがあるらしい。

「ハルだってとっても可愛いのに。きっと、ハルは強いからここには呼ばれなかったのね!」

「あのさ……モモ」

「どうしたの? 延長する?」

モモには分からないところが多すぎる。もう少し彼女に寄り添うべきだと思ったけど、それでも、おそらくあと数分で聞き出せるような事情でもない。また会ったときに訊けばいいだろう。

「えぇと……私も、これあげるね」

渡しそびれていたオープンハートのネックレスの箱を握らせると、モモはにっこりと微笑んだ。

「また来てね。きっとよ」

モモとのプレイを終えて外に出る。疑問が残る彼女の事情には後ろ髪を引かれるものの、ここ数日の欲求不満が解消されて身体はすっきりとしていた。

「女子◯学生って、サイコー!」

「あ、お姉さ~ん。よかったら、駅まで送るよ」

両手を上げて伏せ字を叫んだポーズのままでおそるおそる振り返ると、この団地で初めての

私にスマホのレンズを向けている謎の女――青いインナーカラーがよく似合うショートヘアの女は、なぜかで安っぽいメイド服でママチャリに乗っていた。ちょうど、ディスカウントストアのコスプレコーナーで見かけるような布地の薄さだ。およそ外出に適した服とは思えないが、スレンダーな彼女にはむしろ似合っているように見えなくもない。

「いや、いいです。近いんで」

恥ずかしさとパニックを押し殺して足早にその場を立ち去ろうとするが、小回りの利く自転車で素早く前に回り込まれた。

「そんなこと言わないでよ。あ、じゃあお腹空かない? 奢るから一緒に食べようよ」

胡散臭い笑顔と安っぽいメイド服は、異常な状況に慣れてきたつもりの私でさえも受け入れがたい空気を放っていた。だいたい、私の魂の叫びを盗み聞きしたこの女は、どうしてこんなに馴れ馴れしいんだ。理不尽な恥ずかしさが、一周回ってイライラに変わる。こういう人間とは関わらないほうがいいものだ。

「別に、お腹なんて空いてないです」

「じゃあ、おしゃべりだけでいいから!」

それは私にどんな得があるんだ。

とはいえこのまま断り続けていたらホームまで、最寄り駅まで、家まで……と、ずっと付きまとってきそうな勢いにも感じられた。変なマルチ商法の勧誘だったらすぐに帰ればいいし、ここはとりあえず気が済むようにさせた方が安全かもしれない。ここはまだ、レイプと強盗がはびこってる世紀末ではないんだし。

「……まぁ、奢りなら」

「やった! 僕のことはサクラって呼んで。キミは?」

「……ハル、です」

キューピアで使っているニックネームだし、知られたって問題ないだろう。

サクラと名乗る女と一緒に「集会所」という案内に沿って道を進むと、一階部分が五つほど教室のように区切られた棟に辿り着いた。その部屋の一つの前に「各種飲物・その他あります」と看板に挙げられている製品名は、既に半分が青いビニールテープで隠されており、長年そこに立っていたことを感じさせる。

「あの……奢るって、

「うん。

こんなの? この何もないフリースペースに何が残ってるって? 何も聞かされないまま帰り道を大きく東に迂回させられた上に、ただの会議室でコンビニおにぎりでも渡されたなら、流石にそのまま顔にぶつけて帰ろう。そうしよう。

サクラが慣れたようにがらりと立て付けの悪い引き戸を開けると、突然中に古めかしいデザインの食品や飲料の自販機が所狭しと並んでいる光景――いわゆるオートパーラーだ――が現れる。あれ? 外からはこんな機械があるようには見えなかった。真ん中には折りたたみの長机とパイプ椅子が並べられていて、簡易な飲食スペースであることが見て取れた。

狐につままれた気分でおそるおそる中に入ると、甘ったるい匂いとしょっぱい匂いが混ざったむせ返るような空気で満たされている。

「びっくりした? 感覚操作の研究もしてるんだよね、この団地」

驚く暇もなく、感覚操作というなんとも怪しい言葉が飛び出した。彼女が言うには、団地の敷地全体に強力な電磁波を送り出すアンテナが設置されていて、脳――より厳密には視神経束と蝸牛神経――に直接作用するのだという。スマホが圏外を示しているのも実験の副作用で、間接的な証拠といえるらしい。その説明によれば、私の叫びも周囲の人間には聞こえていないので、尊厳は保たれたというもののやはり胡散臭い。

「ここも、外から見ると空っぽの集会所だったでしょ? 中は

さらに、私がこの休憩所を見つけられなかったことが直接的な証拠だと言うけれど、散々セックスで疲れ切った身体で突然暑さの中を歩かされたのだから、見間違いだって起きやすくなるはずだ。そんな簡単なトリックさえもバレていないような顔をして、サクラは得意げに説明を続ける。

「感覚を操作できるほどの電磁波を浴び続けてたら、8Gなんかより強烈なダメージになるよね。遺伝子も書き換えられちゃうかも」

電磁波、遺伝子操作、8G……SNSで散々見たような単語を耳に直接並べ立てられると、流石に迫力がある。くらくらしてしまうのは、疲れのせいだけではないだろう。

「じゃあ、アルミホイルで頭を覆ってみたら?」「信じてないでしょ」「そういう与太話、もうネットでいっぱい拡散されてるし」「8Gと遺伝子はもちろん冗談だって。じゃあ、やってみる? スマホ貸してよ」「会ったばかりの怪しい人に貸すわけないでしょ」

彼女の雰囲気に流されて、私の返答も早口になってしまっている気がする。サクラは「しょうがないなぁ。見てから仕込みとか言わないでよ」と言ってスマホを取り出しながらカメラを起動した。そして、画面も見ずに何もない壁に向かってシャッターを押すと、コンマ数秒遅れて画面に写真が表示される。

「ほら、分かる? ここ、僕たちには見えないシフト表だよ。フジモト、アビコ、コイケ……読める?」

彼女が指した先には、確かにオレンジ色のマーカーで名前と勤務時間を示す表が貼られているのが見えた。またお得意のトリックだろう。「仕込みとか言わないでよ」というのも、安心感を誘う常套手段だ。

そんなわけない!と思いながら壁に向かって探るように手を滑らせていくと、かさり――突然、目の前に油の染みた紙が現れる。思わず上がった「ひゃっ」という間抜けな声に、サクラは満足げな笑い声を上げる。しかし、シフト表だったはずの面にはざらざらとしたノイズのような白黒のパターンが印刷されているだけで、罫線すらも読み取れない。

「団地を歩き回って部屋に行って寄り道して……ここまで、どうして誰にも会わなかったと思う?」「見えなかっただけってこと?」「その通り」「まさか!」

驚いて振り返ると、その反応は想定済みとでも言うように、サクラはまた準備した写真を何枚か示した。廃墟を歩くスーツ姿の中年、革ジャンにデニムのおじさん、ポロシャツにチノパンの青年……ピントの合わないブレた写真のせいか、まるで心霊写真にも似た趣が感じられる。

「じゃあ、偶然同じ道を向かい合って歩いたら? 空気とぶつかったと思う?」

「急に目の前に出てきたように見える、かな? そのシフト表と一緒だよ。人間の脳って、網膜の情報をそのまま見てるわけじゃないから」

シフト表が突然見えたときの感覚と、サクラと出会ったときの違和感がピンと繋がった気がした。サクラはそこまでまくしたてるように説明すると、ぽんと膝を叩いて「しゃべりすぎたね。そろそろ水分!」と立ち上がって自販機に向かう。

「まぁ、客同士が衝突するケースはあんまり想定してないと思うよ」「どうして?」「だって、ソープランドの廊下で談笑する客はいないでしょ」

水分と称してサクラが買ってきたのは、徳利を模したボトルにおちょこが付いた日本酒と、箔押しで大きく「炎」「爆」と記された白酒――その他は主家華語でほとんど読めない――と、マヨネーズの袋が付いたシュリンクパックのあたりめだった。たぶん、水分補給にはならないと思う。

サクラが無限マッチ6で少しずつその安っぽい肴を炙っていくと、ほんのり生臭くて香ばしい匂いが立ち上る。やっていることは路地裏の不法飲酒と変わらないのに、見ているとなんとなくお腹が空いてしまう。

「自販機はいくつかあるけど、お酒を売ってるのはここだけなんだよね。ハルも好きなものを買っていいよ。今日は僕の奢りだから!」

三百円くらい自分で出せるけど、と思いながら室内を一周する。うどん、そば、炒飯、アイスクリーム、チーズバーガー、ピザトースト……しっかり食べたい気もするけれど、合成チーズは油っこくて嫌いだ。少し迷って、無難にきつねうどんを注文した。

ボタンを押すと、モーターとベルトが擦れるキュルキュルという音と共にできあがりまでのカウントダウンが始まる。結局のところ、お湯を沸かしてカップ麺を作っているだけなのに、随分と大仰な機械だ。赤い数字が動くのを見ていると、ハルの部屋にあった料金パネルを思い出してなんとなく寂しくなる。

「ハルって可愛いよねぇ。僕ね、ハルみたいな顔、すごく好き」「はいはい。ありがとう」「顔だけじゃないよ。きっと、身体の相性もいいと思うんだよねぇ」

酒気混じりの熱い吐息が気持ち悪い。幸運にも、完成を告げるブザーが酔っ払いの粗放な口説き文句に横槍を入れる。彼女の言葉を無視して麺をずるずると啜ると、化学調味料たっぷりのかつお風味だしの香りが口いっぱいに広がった。

「この団地は初めて?」「えぇ」「すごいでしょ?」「なんなの、ここ?」

世間話のつもりで投げかけた私の疑問に、酔ったサクラは怒りと喜びが混ざったような熱気を込めて立ち上がった。

「分からない? 国営のガチャ風俗だよ! カジノ計画が急に頓挫したと思ったら、まさかこんなところでひっそり金儲けしてるなんて、誰も想像できなかったでしょ?」

名指しで当てられても「いや……」と冷めきった返答しかできない私なんかお構いなしに、サクラは性欲と賭博をくっつけた最高のシステムだと褒めちぎった。財政解決まっしぐら、大減税時代に突入!と大演説を垂れ流す姿を見ていると、今すぐ都知事にでも転向したほうがよさそうに思えてくる。

「都民カードを仕様と照らし合わせてるときに、謎のフィールドを見つけたんだよね。その断片を辿ったら、ここの住所とネットワークを見つけたってわけ。ハルは? どうやってここに来たの?」

「……キューピアで、ここの子に騙されて」

「分かるな~! ここの子、みんな可愛いもんね。桃源郷すぎて、マンションを解約してこの団地に住んでるんだ。トラカの残高が足りなくて、今は外に出られないけど」

思わず耳を疑う。ここに住んでる、って言った?

「いや、こんなところに住めないでしょ」「住めるさ」「洗濯は?」「自販機のセクシーランジェリーと、無料レンタルのコスプレを拝借してる。見たい?」「いや、見たくない」

じゃあ、サクラは部屋を転々としながら何日もここで自販機うどんを食べて暮らしてるホームレスってこと? お互いが見えない特殊な空間だからこそ成り立つ脱法的な戦略だろうけど、どこまでもぶっ飛んだ女だ。

「何度も使ってたら、通行料だけでも高く付くでしょ?」

「毎回払うならね。でもそれは

得意げに言い放つサクラは、芝居ががったわざとらしい小声でその手口について述べ始める。会ったばかりの私にそんなことを話すなんて、あまりにも軽率に思えるが、私もそれを聞いて彼女をどうこうするつもりはなかった。

「ちょっとシステムに細工をするとね、

「

――いや、 見えなかった のだ。この団地では、利用者に都合の悪いものは文字通り視界から隠されているから。それがサクラの言い分だ。

もちろん、偶然その精算機を見つけたとしても、ボタンを押すだけでキーを発行するような代物ではないだろう。彼女のいう 細工 がどんなものかは分からないけれど、そんなに簡単ではないはずだ。

「人間相手にサービス料をちょろまかすのは難しいけどね。機械ならかなり楽だよ」

「いずれバレるわよ。駅の人も監視してるでしょ」

「あぁ、 駅員 のこと? あれはただの無能な事務員だから、監査ログにさえ気を付ければ平気だよ。まったく、国家を救う一大プロジェクトなのに、予算だけは少ないんだから」

口ではそう憂えてみせるけど、実際はその不具合を利用して欲望のままにやりたい放題だ。きっと、本心ではこのまま穴だらけの庭で好きなだけ女の子と遊びたいと思っているのだろう。白々しい態度が鼻についた。

「ハルにも教えてあげようか」「別にいい」「どうして?」「ズルはよくないから」「やだなぁ、仕様の範囲内だよ」「それは言い訳よ」

これ以上彼女といると自分の常識が狂いそうな気がして、やにわにこの場を離れたくなってしまう。結局自腹だった食事も済んだので「帰る」と立ち上がると、サクラが慌てて私を呼び止めた。

「偽造トラカ。あげるよ。食事代のかわり」「偽造って?」「ダミーの都民カードと紐付いてる」「いらない」

いわゆる白トラカというやつだろう。私はホームレスじゃないものと言い返すと、サクラは違う違う、と首を振った。

「都民カードに風俗の利用歴が紐付くのって、結構恥ずかしくない? もちろん、隠れフィールドだから滅多に読まれたりはしないと思うけど」

「それは……確かに」

忘れかけていたけれど、私は国家規模の風俗街に迷い込んでいるのだった。トラカも何度か個人情報流出事故を起こしてるし……カードを受け取ると、サクラは嬉しそうに微笑んだ。

「あのさ、サクラ。感覚操作ってことは、女の子たちも本当は今見えてる姿と違ったりする?」

「ここのアンテナの精度ではそこまで操作しきれないよ。見せるか、見せないか、あるいはノイズで上書きするか……今まで見たことがあるのはそれくらいかな」

「そう。ありがとう」

スープと箸を捨てて、容器を返却口に放り込む。プラスチックの丼の裏に「☆大当たり☆」というテープで百円玉が貼り付けられているのが見えたけれど、丼はもう私の手を離れてダストシュートの奥へと吸い込まれていた。

あれから、私はしばらくあの団地には行かなかった。この前は不意打ちに近い形で入場させられただけなのだから、当然といえば当然だ。都民カードに履歴が残りかねないというのも、私にとっては大きな抑止力になっていた。

もちろん、サクラに渡された偽造トラカさえ使えば、個人情報と紐付くことはない。しかし、エラーになったらどうしよう、見つかって捕まったらどうしよう……白トラカを改札に通す瞬間を想像すると、手足がひどく冷たくなって震えが止まらなかった。

ところが、 その瞬間 は唐突に訪れる。キューピアから、モモのアカウントが消えたのだ。あの一件からモモと私は風俗嬢と客の関係にはなってしまったものの、変わらずやり取りを続けていたし、団地に興味が向かなかったのもこのせいだ。それなのに……思い出を反芻するだけで収まっていた私の性欲と期待が、むくむくと湧き上がってくるのを感じていた。

あそこに行けばまた会える、きっと会える、会いたいと思っているうちに、いつの間にか私は白トラカを手に西鷹砂台へと向かっていた。残念ながら――いや、当然というべきか――精算機から吐き出されるルームキーは、モモの部屋のものではない。

モモより背が大きくて、モモより胸が小さくて、モモより可愛くない。もちろん、性的なサービス自体はそれなりに気持ちいいけれど、それはむしろモモへの渇望を強めるだけだった。

『ユカリです♡』

「次は、絶対モモのところに行ける」

『ミホで~す』

「次は、きっとモモのところに行ける」

『カナコでーす』

「頼む、もう一回だけ……モモ……」

『アリサで~す♡』

「ねぇ、排出どうなってんの……これ……」

精算機に向かうと指先が冷たくなって、足が震えた。入場料だけで一回一万円、サービス料は一~三万円。部屋に行かずに帰ればいいと思ったこともあるけれど、モモがどの部屋にいるか分からないのに、入場料だけ払ってルームキーを捨てるわけにはいかなかったのだ。ズルはよくないと言い放った手前、サクラに頼ることもできなかった。

この頃には、モモと会えないなら、せめてモモより可愛い子でいいから……という浅ましい願いも頭をよぎっていたが、これも叶うことはなかった。

明らかに小さくない出費なのに、週に三回を超えてしまって入場を断られることさえあった。団地に行かなかった夜は、何度も精算機を回す夢を見た。いつしか私は、モモに会いたくて団地に通っているのか、あの指先の冷たさを味わいたくて精算機の前に立っているだけなのか、分からなくなっていた気がする。

違和感に気付いたのは、団地に二ヶ月ほど――回数にして二十回ほど――通った頃のことだった。この団地には、同じ顔の子が何人かいるような気がした。例えば、おとなしい性格の子と話していると、ふとその子が活発で積極的な性格だったことを 思い出す という現象が続いたのだ。もちろん、何度も通っているから似たような顔を勘違いしているだけかもしれないけど、それにしてはあまりに奇妙な感覚だった。

そしてそれは、ある日確信となって私の前に現れる。

「モモ?」

あの可愛らしい顔立ちに、低い背に似合わない大きな胸。喘ぐと

「あ、はい。モモです。よろしくお願いします」

「あれ、私のこと、覚えてる? この前、ネックレスあげたよね? 持ってる?」

「お、覚えてます! でも、えーと……ごめんなさい。失くしちゃったかも、しれないです」

失くした? そんなわけ……と、ぺこりと頭を下げる彼女は、顔立ちこそモモに似ているものの、やはりモモとは歩き方一つ取っても――表情筋の使い方も――違う。よく見ると、私が知っているモモより少し背が小さい気がする。それに、大好きなポップコーンさえ抱えていない。不安そうに私を見上げるだけで、性欲を煽り立てるような色気もまるでなかった。

「えーと……モモさんは、ポップコーンは好き?」

「ポップコーン、ですか? すみません、ほとんど食べたことありません」

「じゃあ、私のことは? 好きって言ってくれたよね?」

「は、はいっ! モモ、言いました! 好きですよ、えーと……ネックレスの、お方?」

「……」「す、すみません……」「いや、うん」

気になることはたくさんあるけれど、これ以上目の前の少女を問い詰めても、モモについての情報は出てこないだろう。だって、この子はモモじゃないから。モモに似た、違う誰か。きっと、モモの代わりにはならない。

「えーと、ごめん。今日は帰るね」「えっ、困ります」「お金はちゃんと払うから」「はい、それなら……ご満足いただけず、申し訳ありません」

ふと窓際を見ると、鉢植えから広がる月桃の葉はまだ若く、蕾をつけるまではさらに数年かかることを伺わせる。斑の入った美しい葉にモモの面影を感じて、きゅっと胸が締め付けられた。

一度満たされかけた私の心に降り注いだのは、ありったけの喪失感だけではない。モモが何人もいるかもしれないという不気味な不安、モモという存在自体が揺らぎだす吐きそうな感覚、 本当の モモと再び会えるのかという疑問……モモのことを考えるたびに、彼女の一つ一つがこぼれ落ちていく気がした。

どうすれば、どうしたら。

「サクラ。あなたなら、ここから女の子を連れ出せる? 一人でいいから」「……んむ?」

遅めの昼食と称して大盛りのうどんを啜っていたサクラの動きが一瞬止まったが、すぐに残りを吸い上げるように口に流し込んだ。着替えたばかりのメイド服に琥珀色の汁が跳ねる。スープと一緒にじれったそうに麺を飲み込むと、キラキラした目で身を乗り出してきた。

「ハル、かっこいい目してるね。今すぐ連れ帰られて抱かれたくなるよ」「あんたじゃない」「分かってるって」

私は、サクラに先日の不可解な出来事について話した。モモが私を忘れていたこと、プレゼントも持っていなかったこと、同じ顔の子が違う性格で出てきていること……ひょっとすると、彼女らは数年で使い捨てられる存在なんじゃないかという予感がすること。サクラは時折「やっぱり、そうか」「いや、しかし」と、気になる相槌で私の話に応えていた。

「要するに……ハルが最初に会った『モモ』に会いたい、と。そして、あわよくばここから連れ出し……いや、救い出したい。そうだよね?」

「えぇ」

ちょっと話をまとめようよ、とハルはメッセンジャーバッグからノートを取り出した。まず、二つの部屋とその中にいる二人の女の子を描く。それぞれにA子、B子と書き込んで、二人を矢印で繋いだ。

「まず、違う人格の同じ子が出てくる話。これはたぶん遺伝子レベルで正しい。そして、同じ部屋からは同じ子が出てくることを考えると、複数のクローンが同時に収容されていると考えるのが自然だと思う」

ハルは右上にのこぎり屋根を描き込むと、そこからさらに二人に点線を伸ばした。どうやらクローン工場のつもりらしい。

「次に、彼女らが

「どういう意味?」

「そもそも、電磁波の影響なんて、普通は一生浴び続けて発現するかどうかなんだ。どんなに電磁波が強くたって、十年浴び続けて、十年後にちょっと疲れやすくなるだけかもしれないし」

部屋の上に描き込んだ三つの塔から、雷のマークが数本伸びた。A子とB子の目がバツになって、いかにも体調が悪そうな様子に変わるけど、どちらも近くに書き込まれた疑問符でその不確実性が強調されている。

「電磁波で衰弱死しないとしたら……」「殺処分?」「おそらくは、そう」

口をついて出た物騒な言葉に、自分でも驚いていた。殺処分? モモが? そんなのあるわけない。でも、あの月桃は決して花を咲かせることはないのだろうという悪い予感が、どうしても拭い去れずにいた。

少しの沈黙の後、ハルは続きを書くのをやめて、一旦ノートを閉じた。

「まぁ、それは今気にすることじゃないよ。いちばん重要なのは……どの部屋に行くかってことかな。たぶん、ハルはどの部屋に向かったか覚えてないはずだから」

「そんなわけないでしょ? エレベーターに向かって、トラカをかざして……あれ? でも、南の大きな建物に入ったはず……」

これまで当然のように覚えていると思っていたモモの部屋のことを、なぜか私はすっかり忘れていた。だって、モモは確か、この部屋の番号が何かと同じだと言っていたはずで……なんだっけ? 思い出そうとすると肝心な部分が飛ばされて、巻き戻してもまた飛ばされる。気持ち悪い。いくら辿っても、記憶があったという記憶だけがそこに広がっていた。

「だから、こうやって僕たちも電磁波に操作されてるんだよ。南の大きな棟――C-K-1棟は一階あたりおよそ四十人……全部で十五階あるとして、六百人は収容できる。下から順に探していけば、きっとどこかにはいるだろうね」

「じゃあ、順番に……」

「そうだね、分からなかったら順番に開けていくのが確実だよ。でも、僕だって一度に何十枚も

「じゃあ、一つずつランダムに引いたら? それなら、たくさん引けるでしょう? 順番に探すよりは効率がいいかもしれないし」

私の言葉を聞いて、サクラが大きなため息をつく。

「ガチャの経験は? もちろん、ここ以外でね。まぁ、TRPGでもいいけど」「ないわ。TRPGって何?」「だろうね。じゃあ思い出すしかない」

そんなこと、私が一番よく分かっている。自分が行きたい場所のはずなのに、自分で思い出せないなんて。モモはなんと言っていた? モモは、おじさんが……おじさんが嫌いで……昔の――

「古いアニメ映画で……そうよ、桃太郎! 桃太郎が出てくる年と同じだった!」

突然立ち上がって叫んだ私の前で、サクラは返す言葉もなくきょとんとしている。タイムトラベルで過去に戻って桃太郎になる話、モモはそんな不思議な映画の話をしていたはずだ。モモと桃太郎が並べられて不快そうな顔をして。思い出した! 思い出せた!

「桃太郎?」「そう、分からない?」「桃太郎の映画ってこと?」「たぶん……そう」「いや、知らないな」

「だめか~……」と落胆する私をよそに、サクラは「いや」と小さく答えて、またノートを開く。

「それだけ分かれば十分。大事なのは、 操作 される前にメモを取ることだよ。少しシナリオを考えてみるね」

サクラはガリガリとノートに「桃太郎の古いアニメ映画」と何度も書き続けている。「ごめんね、一週間はかかると思う」と告げる横顔がいつになく凛々しく見えたのを自覚して、私は急に恥ずかしくなった。

作戦決行は、彼女の宣言した通り一週間後の夕方となった。真正面からシステムをダウンさせて隙を作るという作戦は、単純かつ強力なダメージを期待できるものの、万が一失敗すれば団地を追い出されるだけでは済まないかもしれない。そうでなくとも、作戦後は

ここに残っても追われることになるだけだと予見したサクラは、私たちと一緒に団地を脱出すると告げた。

『まずハルは、駅の精算機でカードキーを引いて通常通りモモの部屋へ行く。しばらく経つと火事か地震の警報が鳴るから、この赤トラカでモモと一緒に屋上に出て』

駅の精算機では、彼女の細工のおかげで待ち望んでいた1338号室のキーが吐き出された。両手を上げて喜びたい気持ちを抑え、平静を装って駅員にカードを渡すと、何も気付かないまま白トラカとルームキーが戻される。彼はサクラの言う通り、ただの無能だ。

「モモ、久しぶり」

C-K-1棟の13階、1338号室――あの日と同じ部屋――の扉が開くと、待ち望んでいた懐かしい顔が私を出迎える。

「ハル! どうしてここに?」

「また来てね、って言ってたでしょ?」

モモは驚きと喜びに満ちた表情で、部屋に引き入れた私の腰を強く抱きしめる。それを優しく包み込むように背中を撫でると、モモの腕の力が少しずつ弱くなっていくのが分かった。彼女は確かにそこにいて、私は彼女とここに立っている。

月桃は、小さな桃の形の蕾を付けていた。

「ハル、ごめんね。今日は――」

モモの言葉を遮るように、ジリリリリリリリリリリリリリリリ!と、けたたましい音量のベルが鳴る。待ちに待った再会を果たしたっていうのに、いくらなんでも進行が早すぎるんじゃないか。それでも、今はサクラの書いたシナリオに従うしかない。

『警報が鳴ったら、すぐにモモを部屋の外に出すこと』

「モモ! 避難しよう!」

そう言うよりも先に、モモはベッドの下から白い十字のワッペンが貼り付けられたオレンジ色のリュックを引っ張り出している。いわゆる防災リュックだ。床に置いたまま背負って持ち上げようとするけれど、時折ふらつく姿を見ていると、どうにも重そうに見える。

「えーと……それ、重いなら置いていかない?」

「ダメだよ! もしかしたら、しばらく外で生活しなきゃいけないかもしれないでしょ? 外は危険だもの。ハルの分もちゃんとあるから、安心して」

「えぇと、そうね……じゃあ、持っていこうか」

あの大きなリュックが災害用のグッズで埋め尽くされているとしたら、おそらくこの先では必要のないものでいっぱいだろう。しかし、ここで説得していたら、脱出が遅れてしまうかもしれない。とりあえず、部屋を出てから考えよう。

『屋上に行けるのは

小さく一呼吸して、真っ赤なカードをセンサーに当てた。サクラの言う通り、ランプが緑色に点灯してエレベーターが動き始める。今は、初めてモモの部屋に向かったときよりも、ずっと緊張していた。そして、いつ本物の

モモと一緒にエレベーターに乗り込むと、彼女はやはり不思議そうな顔をした。エレベーターが上に向かって動き始めると、肩紐を握って背負うようにきゅっと引き上げる。

「ハル、どうして屋上に向かうの?」

「ごめんね、モモ。私、あなたを騙してるの」

「……そっか。じゃあ、これでおあいこだね」

屋上階に着くと、利用者が出入りする居住区とは違って掃除の行き届いていないエレベーターホールが現れる。壁には

重い扉を押して外に出ると、地上五十メートルの広々とした眺望が現れた。当然、床が清掃された形跡はなく、長年の雨が流れて錆びついた黒い跡がそこら中に走っている。

『屋上から全部の棟を 見る んだ。一棟をじっくり見つめるんじゃなくて、まんべんなく眺める。そうすれば、再描画でかなりの負荷がかかるはずだから』

一歩前に踏み出して、階下の景色を眺めていく。ドミノのように計画的に並べられた棟や、中庭をぐるりと囲む棟。赤いアスファルトのひび割れたテニスコートや、雑草の生えそろった小さな野球場、打ち捨てられて錆びついた大きな遊具。

徐々に視線の動きと合わない風景が残像のように乱れ始め、輪切りになった街路樹の幹がフェンスにめり込む。なけなしの自然を楽しめるように壁に印刷された清流の写真や植物の絵は、道路の上でちらつきながら砂のように分解されていった。そうやって、団地のあらゆるテクスチャが壊れ始めていく。

かつてここには人の暮らしと夢があったはずで、まさかその寿命を終えた後にこんな風に使われるなんて、誰も想像できなかっただろう。そのお粗末で冒涜的な延命処置がこうして綻びて壊れていく様子は、まるでこの団地の行く末を暗示しているようだった。

『施設内の過半数のノードがダウンすると、システム全体の再起動が始まる』

あとは、全てが壊れるまで待つだけだ。サイレンが鳴り響くまるで世界の終わりみたいな風景の中で、私はモモと手を繋いで静かにそこに立っていた。この棟が音もなく崩れ去って、光の中でモモと一つになってしまう錯覚さえ感じる。

『警報が止んだら、外に出る。この警報で駅に待機してる職員が全員出てくるはずなんだ。その隙に三人で電車に乗り込む。自動運転だから、ホームまで辿り着けばこっちのものだよ』

「ねぇ、モモ。私と一緒に来てくれない? 団地の外に。きっと、ポップコーンを食べるより楽しいよ」

できることなら、もう少しモモとあのピンク色の部屋で二人の時間を過ごしたかった。あの部屋は暴力と性欲で退屈を覆い隠す悪循環が支配する場所だったけど、彼女が1338号室で小さくてささやかな幸せを集めていたのも、また事実だったから。

「いいよ。ハルが私を守ってくれるんでしょ? 幸せにしてね」

モモの答えを聞いて、私は胸を撫で下ろす。できることなら日が落ちるまでこの景色を二人でずっと眺めていたかったけど、今はそういうわけにもいかない。テクスチャは徐々に整合性を取り戻しつつあった。急がなきゃ。

「走れる?」「ちょっと難しいかも」「リュックはもういらないよ。私が守るから」「……うん、そうよね! それなら走れる!」

防災リュックを屋上に残して、私たちは再び

「モモは、ここにいて幸せだった?」

「えぇ。だって、ハルに出会えたんだもの」

エレベーターを降りると、サクラが待ってましたと言わんばかりに仁王立ちでこちらを睨みつけていた――なぜか、黒いチャイナ服で。二人の間に流れるしっとりした空気などお構いなしという風に、手をぐるぐると回してその慌てっぷりをアピールし始める。

「思ったより駅員の動きが早い! 二十秒ほどのズレがある! 急ごう、今は駅が手薄だ!」

例のママチャリにまたがったサクラは、後ろに乗るように促した。指示された通りに荷台に腰掛けてみるけれど、当然モモも連れて行く必要がある。

「二人いるんだけど」「譲り合って乗ってよ」「無茶言わないで!」「身体が小さいから大丈夫だって」

私たちが言い合うのをよそに、モモが私の身体にしがみついて立位7のような、対面座位のような姿勢に持ち込んだ。足を私の後ろに投げ出しているおかげで左右のバランスは取れているが、自転車にバスローブという組み合わせはマニア向けなシチュエーションに思える。

「じゃあ、こうすればいいでしょ。ほら、早く出してよ、サクラさん」

その光景に面食らったような表情を見せたサクラだが、すぐに我に返ってトップギアで走り始めた。脚を上下すると、見た目重視で伸縮性の悪い布地が時折ぶちぶちと音を立てる。なんでチャイナ服なの?

感覚操作が無効になっているせいで、非常ベルを聞いて部屋を飛び出した利用客が、乱れた着衣のままで外に立ち尽くしているのがよく見えた。それと比べれば、私たちの密着したポーズくらいどうってことないことに思えてくる。もう少し待てば、感覚操作が再起動して 尊厳は保たれる だろう。

「モモ、ここから先は自分の足で走るよ。できそう?」

「大丈夫、走れるよ」

歩道橋の前まで全速力でペダルを漕いだサクラが、ハンドルにもたれかかって呼吸を整える。流石に疲れてしまったのだろうか。

「いやー、みんな重すぎ! 行くよ、ハル! モモ!」「呼び捨てにしないで!」「モモさん!」「それでよし!」

……と思ったけれど、まだまだ元気そうだ。サクラが「あと三十秒で出発! トラカは絶対捨ててね! 適当な駅でごまかして増運賃を払うからそれで!」と叫びながら誰もいない改札を駆け抜ける。

モモが団地に向かって小さく一礼をしてから、私たちもサクラの後ろに続いた。

ホームに駆け上がったあたりで後ろを振り向くと、モモが十段ほど下でよたよたと這うように歩みを進めているのが見える。私に遅れて数秒後、モモは階段を上り切って大きく息を吸った。

「ねぇ、ハル! 疲れて死んじゃいそう! 今の私、最高にドキドキしてる!」

そう叫んで肩で息をするモモが、これまで見た中で一番の笑顔で電車に飛び乗った。

私たちが乗り込んだ電車は、定刻通り無事に西鷹砂台駅を出発した。次の駅に着くまでほんの数分間、それでもうこの団地から離れることができる。

「ハル、ごめんね」「どうしたの?」「あのネックレス、リュックに置いてきちゃった」「あー……いいよ。また買ってあげる」「うん、ありがと!」

ふと窓の外を見ると、小さくなっていく団地の囲いの向こうで、黒い煙が上がっているのが見えた。

システムの再起動中に熱暴走でも起こしたか、あるいは電磁波の制御が効かなくなって火事でも起こったのか。どちらにせよ、あの様子ではしばらくまともに営業できないだろう。

「もう、団地には戻れなくなっちゃったな」「いや、戻らなくていいでしょ」「家がないんだよ、僕は!」

そういえば、この風俗狂いはホームレスになってまであの団地に通い詰めていたのだった。あのハッキングのスキルがあれば、仕事くらいすぐに見つかりそうなものだけど。彼女自身もそれは分かっているのだろう。家がないと嘆いている姿も、どこか余裕そうだった。

「しばらく私の家に住む? 今回は流石にお世話になりすぎたし」「いいの?」「私は嫌だな」「モモ、私たちの恩人だから」「はぁい」

家に住まわせるなら、モモの住民登録をしておいたほうがいいかな。団地の子の登録なんてしたことないけど、サクラに頼めばどうにかしてくれるだろう。パートナーシップならスマホ代も安くなりそうだし、大家さんにも説明が付くし。

「じゃあ、月野モモね」「えっ?」「モモの

突然のプレゼントに嬉しそうなモモは「ううん、いいと思う!」と照れた顔を取り繕うように大きな声で答えるけれど、それから「月野モモ、月野、モモ……」と何度も反芻しているうちにまた顔が赤くなっていくのが分かる。可愛い。

「いや、今回は桃太郎に救われたんだから、月野桃太郎の方がいいんじゃない?」

「……ハル、私この人のこと嫌い。デリカシーないし、エッチも下手そう」「エッチが下手そうなのはなんとなく分かるかも」「まぁまぁ、三人で仲良くやろうよ」「あなたが言わないで」「モモ」「だって!」

水を差されて怒ったモモが、私から身を乗り出してサクラを睨みつけるのを宥めているうちに、隣駅のアナウンスが流れて電車が止まる。

「次は、新鷹砂台、新鷹砂台」

私たち以外誰もいなかった車両に、ちらほらと都心に向かう乗客が乗り込んでいく。それは、私たちが少なくとも今はあの団地から逃げ切れたことを意味していた。

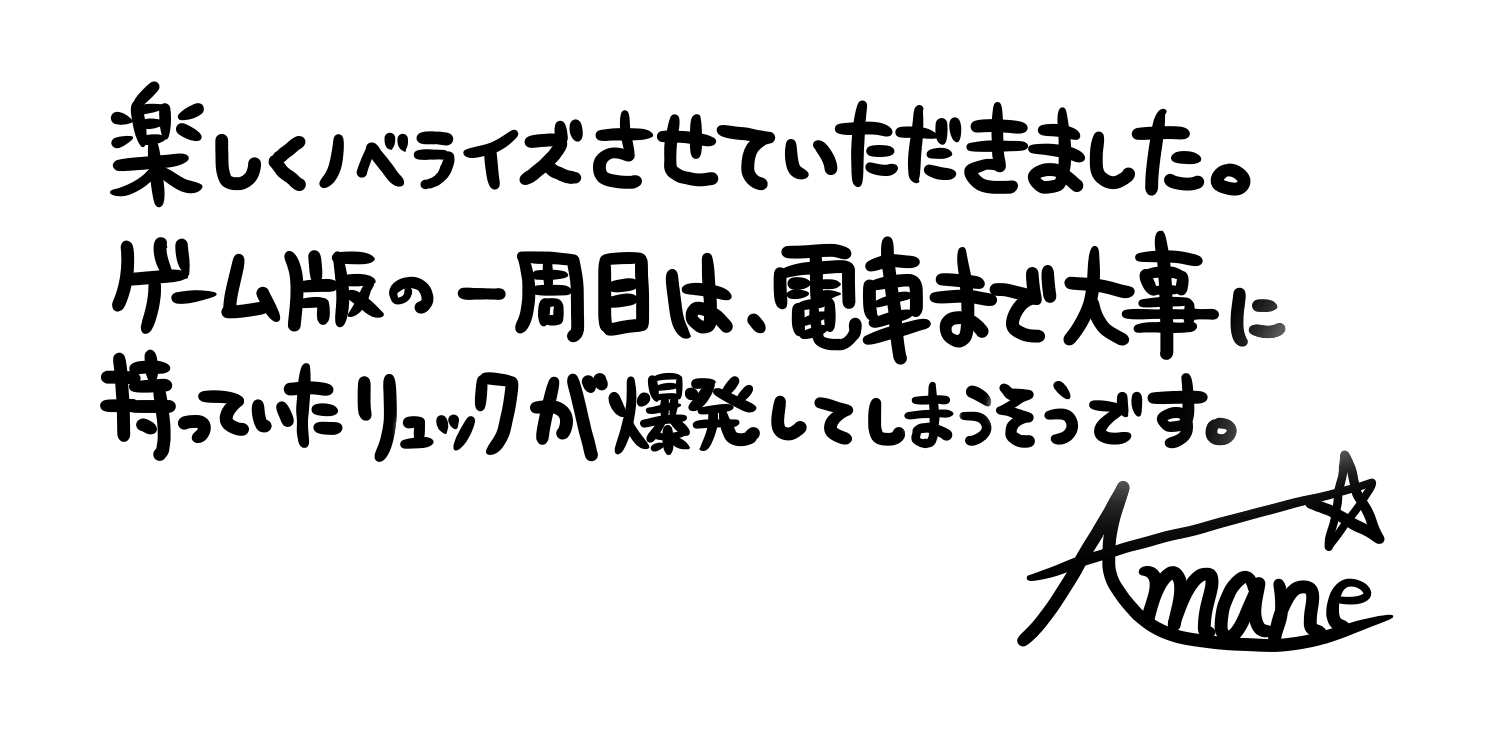

たのしい手書きあとがきコーナーより:

-

好みのパーツを組み合わせて検索できるモンタージュスタイルで気軽なデートのマッチングを指向した、いわゆる ヤれる アプリである。Qの中に♡を配置したローズピンクに白文字のロゴで、Q'piaと綴る。 ↩

-

都民カードと紐付いた非接触の乗車券で、個人情報の利用方法についてしばしば問題になっている。 ↩

-

自分の部屋を撮影してインテリアを紹介できる「キラキラ系SNS」としてリリースされたが、最近はVR空間のスクリーンショットを投稿するカテゴリが新設されて人気を集めている。 ↩

-

黒い紙で巻かれた見た目が特徴的な外国たばこ。一箱に十本しか入っておらず、通常のタバコ箱よりも縦に長い。 ↩

-

編注・建築基準法と消防法の制限があるため、実際は四十五メートルだったと思われる。 ↩

-

金属製の小さな棒の先に黒い発火装置が付いており、ロックを握りながらざらざらの面に擦って火を出す。燃焼時間は短いものの、マッチ自体は燃えないのでほとんど無限に使える。 ↩

-

編注・いわゆる駅弁のことと思われる。 ↩