近年、そうめん市場はこれまでにない広がりを見せています。とあるニュース1によれば、恒常的なコメ不足と年々厳しくなっている夏の気候が原因のようです。5キロあたり8000円前後で高止まりする 高級食材 のコメを麺類に置き換えるここ数年のトレンドに加え、既に7月から最高気温が50℃に達するほどの烤夏日が続く異常気象が、このそうめん特需を支えているわけですね。

一般的に流通している乾燥そうめんは、JAS規格の乾めん類の日本農林規格における「干しめん」あるいは手延べ干しめんの日本農林規格における「手延べ干しめん」に分類されています。小麦粉に食塩を加えて練り合わせ、製麺したもので、機械での製造なら「干しめん」と、麺を延ばす工程を手作業で行って適切な熟成期間を経れば「手延べ干しめん」と名乗ることができます。

さて、そうめんの大きな特徴といえば、どんなに暑く食欲のない日でも抵抗なくつるつると食べられる滑らかなのどごしと、頼りない見た目からは想像できないしっかりとした歯ごたえが共存しているという点にあります。この独特の食感は、干しめんあるいは手延べ干しめんの中でも最小の麺の太さと、生地を十分に練って形成されたグルテンの合わせ技によるものです。特に手延べそうめんでは、麺を1本1本縒りをかけて細く延ばすことで麺に対して均一にグルテンが形成され、機械麺より滑らかな食感を感じられるといいます。

手延べそうめんの代表格である揖保乃糸には、麺の素材や太さ、熟成期間に応じたいくつかのバリエーションが存在します。このバリエーションは主に帯の色で表示・分類されており、公式ページでは7種類の帯が紹介されています。

スーパーでよく売られている上級(赤帯)は麺の太さ0.70〜0.90mm、お中元の定番である特級(黒帯)は0.65〜0.70mm、最上級の三神は0.55〜0.60mmと、高級になるにしたがって細くなるのはもちろん、直径の誤差も小さくなります。他のバリエーションは小麦の産地や生産者に特化したもので、麺の太さは赤帯に近く、値段は赤帯と黒帯の中間くらいの位置付けですね。また、これらの種類に対して適切な管理の下で1年間の熟成を加えた

このようなそうめん市場の広がりによって流行の兆しを見せているのが、麺の太さの多様化です。前述のトレンドと気候が噛み合ったそうめん需要の拡大によって、これまでそうめん製造を専門としてこなかった多くの製麺業者まで参入しており、手延べそうめんだけではなく安価な機械麺も大量に流通しています。

とあるニュース1によれば、これらの業者はそうめん作りに特有の技能がなくとも他社との差別化を図ろうと、常識にとらわれない様々な太さのそうめんを生産しているようです。SNSでは好みの太さを診断してオーダーメイドのそうめんを届けるサービスも人気を集めており、今後も手延べにこだわらず多角的な付加価値を提供するそうめんが流通していくと思われます。

このようなトレンドが加速していく中で気になるのが、そうめんの太さをどのように区別するのか、という点です。もともと手作業が基本の手延べそうめんでは麺の太さに一定の誤差があり、太さが近いひやむぎとの区別のために色が付いた麺を入れる慣習があります。ひやむぎとそうめんの食感は大きく異なりますが、乾麺のままでは見比べても差が分かりにくいものです。ここにピンクや緑の麺が数本でも交じっていれば、少なくとも束になった麺なら一目で区別できますね。

揖保乃糸の帯が分かりやすく赤や黒といった色で分かれているのも、これらと同様にそうめんの種類を見分けやすくするためです。今後参入する製麺業者では太さのバリエーションはさらに増えるでしょうから、できればJAS規格や業界団体で共通の識別方法を採用すべきでしょう。消費者が自分好みのそうめんを選び取るための助けになります。

そうめんの太さを帯で識別する方法としてまず思いつくのは、帯色のパターンを増やしていく「グラデーション法」です。例えば1.3mmは赤 <img alt=":heart:" class="emoji" src="/emojis/2764.png" width="16" height="16"> 、1.1mmは橙 <img alt=":orange_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f9e1.png" width="16" height="16"> 、0.9mmは黄 <img alt=":yellow_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f49b.png" width="16" height="16"> 、……、0.1mmは紫 <img alt=":purple_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f49c.png" width="16" height="16"> として、それぞれの間にある太さは色を混ぜ合わせてグラデーションを作ることを考えます。仮に24ビットRGBで表現するなら16677216色で、0.1mm~1.3mmが約70pm間隔で区切られるので、ナノオーダーの製麺であっても十分に区別できます。

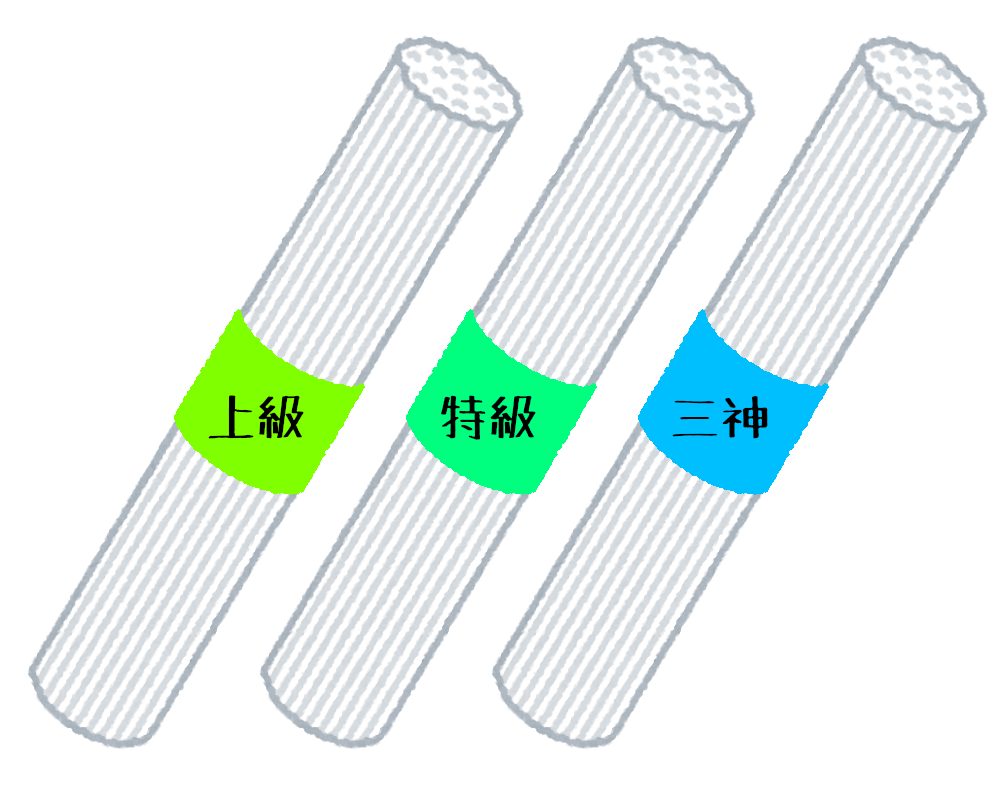

グラデーション法で揖保乃糸を分類すると、上級は黄緑、特級は緑寄りの青緑、三神は青寄りの青緑の帯で出荷されそうです。その他素材や熟成期間の差は別の方法で示すことになるでしょう。

そうめんの麺のイラスト by みふねたかし2

さて、この方法にはいくつか問題があります。まず、人間の目では1600万色の区別ができず見た目では正確な太さが分かりません。色覚異常があればなおさらです。これは、緻密な製麺を実現できる業者ほど痛手になります。太さの差をアピールして売り出したいのに、帯の色は曖昧なビリジアンしか使えないというのでは意味がありません。

麺の太さも0.1mm~1.3mmで均一に存在するわけではないので、結局どのメーカーも同じような帯色で商品棚に陳列されてしまうという結末が容易に想像できます。このように、色と太さの関係表を事前に決めなければならないという点もグラデーション法の大きな欠点です。

また、ピコメートル単位で麺の太さを保証できる製麺業者は少なくとも現代には存在しないので、どの色を選んでも正確な帯色にはなりえません。揖保乃糸の例でも範囲の中央を取って代表色を作りましたが、これでは製麺における誤差がどの程度あるかという重要な情報も消えてしまいます。均一な生産が容易な機械麺であったとしても、有効数字はせいぜい2~3桁といったところでしょう。

グラデーション法の欠点をまとめると、必要以上に細かい精度かつ広い範囲をカバーしてしまい、本来の目的であった色(=太さ)の区別が難しくなるという使いにくさだと言えます。これを踏まえて、有効数字と範囲を意識して必要な精度の太さを示す「カラーコード法」という手法を提案します。

カラーコード法では、複数の帯をそうめんの束にかけることで麺の太さを示します。10色の帯と補助用の2色の帯があれば、グラデーション法より広い範囲の太さを表現できます。色覚異常への対応を考慮すると、色の区別を12パターンの記号に割り当てればよいでしょう。そして、最も下の帯を太さの誤差範囲、下から2番目の帯を乗数(桁数)、残りの帯を有効数字分の数値に使います。

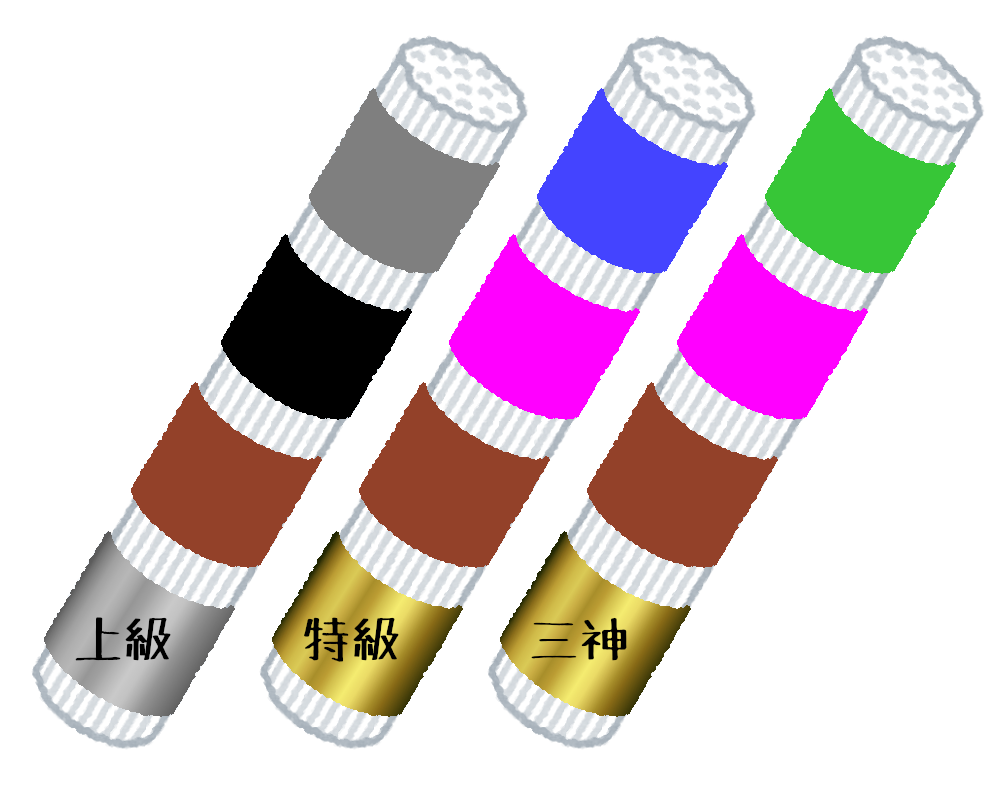

例として4本の帯をかける場合、上から2本が太さの有効数字2桁AB、3本目が乗数C、4本目が誤差範囲Dを示します(参考3)。揖保乃糸の帯色も参考にして、ここでは以下のように各色に数字を割り当てて数値と乗数を、補助用の金と銀の帯で誤差範囲を表現するものとします。

| 色 | 数字 |

|---|---|

| 黒 <img alt=":black_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f5a4.png" width="16" height="16"> | 0 |

| 茶 <img alt=":brown_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f90e.png" width="16" height="16"> | 1 |

| 赤 <img alt=":heart:" class="emoji" src="/emojis/2764.png" width="16" height="16"> | 2 |

| 橙 <img alt=":orange_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f9e1.png" width="16" height="16"> | 3 |

| 黄 <img alt=":yellow_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f49b.png" width="16" height="16"> | 4 |

| 緑 <img alt=":green_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f49a.png" width="16" height="16"> | 5 |

| 青 <img alt=":blue_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f499.png" width="16" height="16"> | 6 |

| 紫 <img alt=":purple_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f49c.png" width="16" height="16"> | 7 |

| 灰 <img alt=":grey_heart:" class="emoji" src="/emojis/1fa76.png" width="16" height="16"> | 8 |

| 白 <img alt=":white_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f90d.png" width="16" height="16"> | 9 |

| 色 | 数字 |

|---|---|

| 金 <img alt=":first_place:" class="emoji" src="/emojis/1f947.png" width="16" height="16"> | 5 |

| 銀 <img alt=":second_place:" class="emoji" src="/emojis/1f948.png" width="16" height="16"> | 10 |

これらの色の組み合わせを元に、そうめんの太さをAB × 10C μm(誤差範囲±D%)と定義します。色(または記号)は12パターンしかないので、グラデーション法よりも区別しやすく、また製麺技術や人間の感覚に合わせた精度や誤差を過不足なく表現できます。このようなカラーコード法でも揖保乃糸を分類してみましょう。

そうめんの麺のイラスト by みふねたかし2

このように、カラーコード法では太さの差と帯の色が見やすく対応しており、消費者にとっても商品選びの助けになるでしょう。唯一の欠点があるとすれば、色(または記号)と数字がどのように対応しているのかを暗記する必要があり、その上でわずかな暗算を必要とするということでしょうか。

カラーコードと数字の対応を暗記するには、語呂合わせなどを使うといいでしょう。ここでは、その一例を紹介します。

| 色 | 数字 | 語呂合わせ |

|---|---|---|

| 黒 <img alt=":black_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f5a4.png" width="16" height="16"> | 0 | 黒い礼服 |

| 茶 <img alt=":brown_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f90e.png" width="16" height="16"> | 1 | お茶を一杯 |

| 赤 <img alt=":heart:" class="emoji" src="/emojis/2764.png" width="16" height="16"> | 2 | 赤い人参 |

| 橙 <img alt=":orange_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f9e1.png" width="16" height="16"> | 3 | 第三の男 |

| 黄 <img alt=":yellow_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f49b.png" width="16" height="16"> | 4 | 岸恵子 |

| 緑 <img alt=":green_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f49a.png" width="16" height="16"> | 5 | 五月みどり |

| 青 <img alt=":blue_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f499.png" width="16" height="16"> | 6 | 青二才のろくでなし |

| 紫 <img alt=":purple_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f49c.png" width="16" height="16"> | 7 | 紫式部 |

| 灰 <img alt=":grey_heart:" class="emoji" src="/emojis/1fa76.png" width="16" height="16"> | 8 | ハイヤー |

| 白 <img alt=":white_heart:" class="emoji" src="/emojis/1f90d.png" width="16" height="16"> | 9 | ホワイトクリスマス |

この表、20年ぶりくらいに見ましたが古すぎて逆に新鮮な驚きがありますね! 誰かが伊東家の食卓(でしたっけ?)に昔出ていた?気がします。語呂合わせのために初めて見る人名や映画を覚えるのも本末転倒なので、やる気があれば令和最新版にアップデートした方がいいかもしれません。

空の語呂合わせ表を置いておくので、面白いものができたらSNSで紹介してくださいね。

おまけ: 実際に揖保乃糸の帯を装着したそうめん(麺の太さ: 520m±5%)